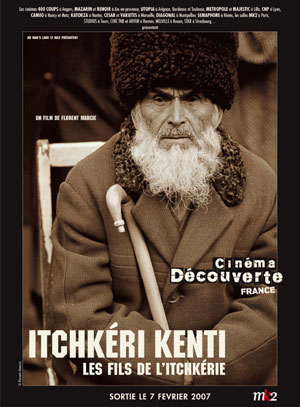

Sorti le 7 février 2007, le documentaire Itchkeri Kenti (Les Fils de l’Itchkérie)[1] a été unanimement salué par la critique française. Tourné pendant l’hiver 1996 par le cinéaste et photographe Florent Marcie, pourvu d’une caméra amateur et de deux appareils photos, ce film témoigne de ce bref moment de l’histoire des Tchétchènes. Recueillant la petite et la grande histoire, dans le quotidien de villageois ordinaires comme dans une manifestation devant le Palais présidentiel de Grozny en ruines, le film immerge le spectateur dans un monde englouti, dont la plupart des protagonistes ont aujourd’hui disparu. Dix ans après le tournage, le réalisateur revient sur cette expérience.

Sorti le 7 février 2007, le documentaire Itchkeri Kenti (Les Fils de l’Itchkérie)[1] a été unanimement salué par la critique française. Tourné pendant l’hiver 1996 par le cinéaste et photographe Florent Marcie, pourvu d’une caméra amateur et de deux appareils photos, ce film témoigne de ce bref moment de l’histoire des Tchétchènes. Recueillant la petite et la grande histoire, dans le quotidien de villageois ordinaires comme dans une manifestation devant le Palais présidentiel de Grozny en ruines, le film immerge le spectateur dans un monde englouti, dont la plupart des protagonistes ont aujourd’hui disparu. Dix ans après le tournage, le réalisateur revient sur cette expérience.

RSE : Lors de la projection publique du film à laquelle j’ai assisté, un spectateur russe a réagi de façon plutôt hostile, en vous accusant de militantisme. Que pensez-vous sa réaction ?

Florent Marcie : C’est le premier spectateur russe à voir ce film et à oser dire qu’il est dans la salle; c’est également la première fois que, dans le cadre des débats, j’entends cette remarque. Bien sûr, un Russe va considérer que c’est un film militant. Quelque chose l’a agressé ou déstabilisé. Mais l’enfermer dans cette définition, c’est l’enfermer dans une rhétorique très limitée. Pour moi, c’est un film universel, où les Juifs aussi bien que les Palestiniens d’aujourd’hui peuvent se reconnaître, et en cela, ce n’est pas un film militant. Mais je comprends cette réaction. Lorsque j’étais en train de monter ce film à Paris, j’ai rencontré un jeune Russe de 23 ou 24 ans, qui travaillait dans le secteur bancaire, parlait plusieurs langues, très intelligent et ouvert. Lorsqu’il a appris que je travaillais sur ce film, il m’a demandé de lui montrer les images. Je l’ai invité chez moi et je lui ai montré les scènes tournées lors de la manifestation devant le Palais présidentiel de Grozny. Au début, il s’est montré agressif: «C’est totalement faux ce que tu racontes-là, cela ne s’est jamais passé comme ça!», disait-il. Mais je n’avais pas inventé ces milliers de gens sur la place centrale de Grozny. Il a été obligé d’accepter que cet événement a réellement eu lieu. Il en est ainsi venu à me dire qu’il fallait montrer ce film à Moscou. En même temps, il culpabilisait et s’est ensuite mis à bâtir le discours bien connu de l’humiliation permanente de la Russie par l’Occident.

Dans le film, vous ne cherchez pas à exposer le point de vue russe, hormis le témoignage de deux jeunes déserteurs pour qui cette guerre n’a aucun sens. Pourquoi ?

D’abord, parce que je n’avais pas d’autorisation; on n’avait pas le droit d’aller en Tchétchénie. Eventuellement, on pouvait être autorisé à suivre l’armée russe, mais cela ne m’aurait pas permis de faire ce que je souhaitais. J’avais décidé de comprendre qui étaient les Tchétchènes. Par ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, c’était juste après la prise d’otage de Pervomaïskaïa, en janvier 1996, et toute la zone était bouclée. J’étais intrigué par cette histoire rocambolesque. Je voulais savoir qui étaient ces hommes, ce qui les poussait à faire cela.

Comment avez-vous réussi à pénétrer en Tchétchénie ?

De Moscou, j’ai pris l’avion pour Makhatchkala, puis une voiture avec des jeunes Daghestanais qui ont accepté de me conduire. Je n’ai pas réussi à entrer par le poste frontière, j’ai vu des journalistes qui venaient de se faire arrêter et confisquer leurs affaires. J’ai donc contourné la Tchétchénie en voiture. A un check point, j’ai néanmoins été arrêté à un barrage, en fin d’après-midi, en plein hiver, et j’ai passé la nuit dans un commissariat. Le lendemain, j’ai été relâché et je suis tombé sur une voiture de Tchétchènes qui entraient en Tchétchénie. Nous avons de nouveau été arrêtés à un barrage; le militaire m’a demandé un «présent» et m’a laissé passer contre un paquet de cigarettes. Concernant la caméra, on ne m’a jamais rien demandé. Même par la suite, les soldats russes que j’ai filmés ne m’ont rien dit. J’en étais le premier surpris.

Quel rapport les gens que vous filmiez entretenaient avec la caméra ?

En général, la caméra ne posait pas de problème. Les gens demandaient ce que je faisais là, mais sans limiter ce que je filmais. Une seule fois, les services de renseignement m’ont interpellé de façon assez peu sympathique car le président tchétchène était dans les parages. Mais il était vraiment frappant de pouvoir tout filmer. Les gens avaient une telle confiance dans la cohésion du peuple qu’ils ne prenaient aucune précaution. Cette situation me semblait folle. Je crois que beaucoup de Tchétchènes sont morts à cause d’un manque de précautions élémentaires. Par exemple, lors de la manifestation devant le Palais présidentiel, beaucoup de photographies ont été faites et les gens qui sont intervenus ont été tués dans les mois qui ont suivi, si bien qu’aujourd’hui on ne pourrait plus filmer aussi librement. La suspicion s’est généralisée. Les gens souffrent d’être associés à l’image que donne des Tchétchènes la propagande officielle. Ils sont devenus méfiants parce qu’ils savent que s’ils parlent, ils seront tués ou enlevés, eux ou bien leurs familles. Par ailleurs, tous ceux qui avaient une approche politique ont été éliminés.

Pourquoi avez-vous attendu dix ans avant de montrer ce film ?

Quand je suis revenu en France, je n’avais pas les moyens de faire le film que je voulais. J’étais conscient d’avoir un document rare entre les mains, mais aussi de la très grande difficulté de le raconter convenablement. J’avais peu d’heures de rushes, l’histoire était très éclatée, mais je ne voulais pas non plus trahir ma démarche. J’ai envisagé de repartir pour filmer encore, mais mon passeport a été retenu à l’ambassade de Russie et quand on me l’a rendu, c’était pour me signifier mon interdiction de séjour. La première guerre de Tchétchénie s’est terminée dans les mois suivants. En même temps, j’ai commencé à développer une réflexion sur le sens et la forme de l’information dans le monde d’aujourd’hui, et les médias. Aujourd’hui, il faut un montage d’un certain type, construire l’histoire d’une certaine façon… Il faut que le titre soit compréhensible par tout le monde… La durée du film (2h25) n’est pas conventionnelle, mais il était nécessaire tel quel: ce film-là parle aux Tchétchènes, c’est celui qui leur parle le plus, d’après ce qu’ils disent après les projections. Il faut inverser le rapport: le réel n’est pas au service du média, mais l’inverse. Pourquoi l’information est-elle limitée structurellement dans la représentation du monde? Le danger pour notre monde se trouve dans la représentation qu’on en a. Nos moyens ne sont pas adaptés à notre survie! Je n’étais pas certain d’arriver à mes fins, je savais que je m’attaquais à quelque chose de très dur mais je ne pouvais pas rater ce film, j’avais l’obligation morale de le réaliser dans toute son intensité. Même mes amis tchétchènes s’étonnaient de me voir monter ces images, huit ans après. Ils étaient sceptiques. J’ai travaillé près d’un an, tous les jours sur ce film, image par image.

Chamil Bassaïev, le chef de guerre tué par l’armée russe en juillet 2006, apparaît à plusieurs reprises dans le film. Comment l’avez-vous rencontré ?

J’avais entendu son nom, là-bas les gens parlaient beaucoup de lui, mais je l’ai découvert comme ça, sans aucun a priori. Je l’ai croisé à deux reprises. La première fois que je l’ai vu, les gens m’ont dit que c’était lui, alors je l’ai photographié. J’étais surpris de le voir plaisanter, les gens le prenaient dans leurs bras, il avait une sorte de nonchalance, de non méfiance étonnante. Physiquement, il dégageait quelque chose et j’ai été frappé par le fait qu’il ressemblait à Robert de Niro. Je l’ai croisé de nouveau par la suite et j’ai trouvé qu’il avait un véritable charisme de chef: il était intelligent, curieux, malin, ironique, sarcastique et ses hommes l’admiraient visiblement. Dans la population, il était extrêmement populaire, mais beaucoup de Tchétchènes ne l’aimaient pas, même s’ils étaient fascinés par sa personnalité. Il était séduisant, même si cela n’enlève rien aux crimes qu’il a pu commettre. Son image a changé par la suite, mais à cette époque, c’était un combattant, aux yeux de la population, le résistant le plus célèbre.

La séquence dans le village de Novo Grozny s’interrompt lors de l’entrée de l’armée russe. Comment s’est passée la prise de ce village ?

J’ai été arrêté presque aussitôt, mais j’ai vu remonter lentement des blindés le long d’une des artères du village, en direction de la population. Derrière les blindés couraient les hommes des Forces spéciales, vêtus de survêtements de sport sous leurs treillis ouverts, de bandanas, de lunettes de soleil. Des vraies dégaines de Rambo! De chaque côté de la rue, ces snipers balayaient les fenêtres des maisons avec leur fusil à lunette. La population les regardait en crachant par terre. Balayant la rue de droite à gauche de son canon, un blindé est arrivé à quelques mètres de notre groupe et s’est arrêté. Le tankiste est sorti et m’a pointé du doigt. J’ai été embarqué immédiatement. Les soldats russes n’ont pas été brutaux avec moi, mais ont essayé de m’intimider. Mains derrière la tête, j’ai été installé dans une base arrière, un bâtiment administratif, où se trouvaient, sur le sol, des prisonniers attachés les mains dans le dos. Ils m’ont emmené dans une petite pièce où se trouvaient trois ou quatre membres des Forces spéciales. Ils ont fait semblant de me frapper, mais ne l’ont pas fait. En revanche, ils frappaient les autres prisonniers. J’entendais des hurlements et, devant moi, ils ont frappé un jeune Tchétchène. Les choses allaient trop vite pour que j’aie peur, mais j’étais conscient qu’il pouvait se passer n’importe quoi. Lorsque j’ai été relâché, trois jours plus tard, je suis retourné à Novo Grozny récupérer les cassettes vidéo que j’avais enterrées. Là, j’ai appris qu’ils avaient arrêté des gens.

Considérez-vous votre film comme un travail en rapport avec la mémoire ?

Aujourd’hui, l’information d’actualité est tellement prisonnière du «news», qu’elle ne fait pas de travail d’archivage. Très peu de journalistes archivent vraiment les photos. En ce qui concerne les films, de nombreuses images tournées en Tchétchénie ont carrément disparu, car elles n’intéressent plus personne. Elles ont d’ailleurs été tournées pour montrer quelque chose de bien précis en quelques minutes ou quelques secondes, pour illustrer l’information, plutôt que pour faire un travail sur le fond. Dans le film, on trouve des images d’une journaliste tchétchène qui a beaucoup filmé la première guerre. Aujourd’hui, elle vit en France, mais elle a perdu toutes ses archives. C’est notamment pour cela que je devais réaliser ce film jusqu’au bout et que je voulais lui donner toute son intensité, son ampleur, en dépit des règles du formatage habituel. Par exemple, après la séquence du bombardement de la maison, les habitants en sortent, ainsi que des caves et les femmes balayent. Puis la caméra traverse la maison, va au fond du jardin et on entend les filles rire de l’autre côté, on marche vers elles, elles sont en train de rire en montrant le toit de l’immeuble d’en face qui brûle… J’avais envie de garder ce moment où je filme et de le faire vivre. Cela n’a aucune valeur en termes d’information, mais le réel, lui, est là. Tous ces mouvements captent la situation, comme quelqu’un qui assiste réellement à la scène. La caméra enregistre aussi l’état psychologique de la personne qui filme. Les gens qui rentrent dans ce film-là vivent un phénomène d’identification forte. Le réel se déroule littéralement devant leurs yeux.

Dans quelle mesure l’histoire est-elle un enjeu de la guerre en Tchétchénie ?

Dans toutes les guerres, l’information et l’histoire constituent des enjeux; on dit même que l’histoire est écrite par les vainqueurs. Or, non seulement l’écriture de l’histoire est un enjeu, mais notre conception même de l’histoire, en tant qu’Occidentaux, est biaisée: on considère que l’écriture, c’est l’histoire, c’est là où commence l’histoire. Cela crée un malentendu a priori. Dans le contexte de guerre en Tchétchénie, c’est d’abord un enjeu stratégique, qui permet de légitimer la guerre et de former la mémoire des générations futures. La disproportion entre les Russes et les Tchétchènes est forte, de ce point de vue. En Tchétchénie, les livres d’histoire écrits par des Tchétchènes n’existent pratiquement pas. Il faut se contenter de quelques témoignages. Il me paraissait donc important de raconter certains moments de l’histoire tchétchène, tels que je les ai vécus; un peu dans la tradition du récit que fait Alexandre Dumas de son voyage dans le Caucase. C’était un enjeu très important dans mon travail, d’indiquer une direction de recherches. Cette direction, on peut me la reprocher, mais je me situe à la première étape de l’écriture de l’histoire; je ne suis pas historien. Je m’inscris dans une dialectique qui est celle de l’écriture historique, mais ce que je raconte, c’est ce que j’ai senti. Le film mentionne par exemple la Constitution de la République de Tchétchénie, rédigée en 1991. Les Tchétchènes n’ont pas conscience de ce qu’elle représente, et elle n’est pas facile à trouver. A travers ce texte, moi, j’ai senti un élan, celui d’un peuple enthousiaste dans l’indépendance, un certain romantisme. J’ai été frappé par ce texte, sa dimension particulière, fondée sur la séparation des pouvoirs et les droits de l’homme.

Le film a été vu en Europe centrale et orientale. Quels échos y avez-vous recueillis ?

En Pologne et en Lituanie, les gens ont vécu une histoire comparable. En Lituanie, les gens recevaient aussi des tracts par avion, pour leur expliquer que les Russes protégeaient le pays… Lors de la projection organisée au Parlement européen, l’ancien président lituanien Vytautas Landsbergis était visiblement très ému. L’écho était différent dans ces pays, comparé à la France. C’est pourquoi il y a un enjeu à faire vivre ce film dans ces pays, sans pour autant faire de la provocation vis-à-vis de la Russie. De même, il me semble important qu’il soit vu en Russie. Ce film n’est pas une dénonciation de la Russie, mais un film sur les Tchétchènes et aussi une critique des médias occidentaux. Plusieurs niveaux de lecture coexistent. En ce qui me concerne, j’ai eu l’occasion de me rendre en Pologne, en Hongrie, à Berlin, avant 1989, et même à Timisoara. Ces sociétés fonctionnaient en apparence, mais le peuple était dépossédé de son statut de peuple. Aujourd’hui, la Russie a un travail colossal à faire sur son histoire; tant qu’elle ne le fera pas, elle continuera de se comporter avec les autres peuples comme elle l’a toujours fait. Les Russes doivent faire ce que les Allemands ont fait avec le nazisme. La Russie est prisonnière de la perte de sa propre mémoire et fait subir aux autres cette absence.

[1] Extraits sur www.nomans-land.eu

* Fred HILGEMANN est journaliste, réalisateur de films documentaires

Retour en haut de page

Retour en haut de page