L’auteur du livre 24 heures de la vie à Tchernobyl (PUF, 2024) revient ici sur quelques aspects méconnus de la vie quotidienne en Union soviétique, au tout début des réformes lancées par Mikhaïl Gorbatchev.

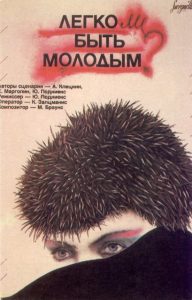

Est-il facile d’être jeune ? est le titre d’un film documentaire tourné à Riga durant l’été 1986 et sorti dans les salles obscures soviétiques début 1987. Il montre un groupe de lycéens et de lycéennes dont une partie (des garçons exclusivement) sont jugés pour avoir saccagé un wagon de train de banlieue au retour d’un concert de musique rock quelques mois plus tôt. Le film brisait alors plusieurs tabous, dont ceux de la violence et du désœuvrement d’une jeunesse disposant pourtant d’un confort de vie que n’avait jamais eu les générations précédentes en URSS, et celui de la drogue et de la sexualité avant le mariage, phénomènes invisibilisés par la censure dans les médias de l’époque. Il fut aussitôt un film culte, symbole du changement de ton dans la sphère publique, emblématique de la glasnost, ce slogan parfois confondu avec une libéralisation ou une injonction à la « transparence » des instances du pouvoir en URSS, alors qu’il doit se traduire plutôt comme « le fait de dire les choses à voix haute (glasno) ».

Est-il facile d’être jeune ? est le titre d’un film documentaire tourné à Riga durant l’été 1986 et sorti dans les salles obscures soviétiques début 1987. Il montre un groupe de lycéens et de lycéennes dont une partie (des garçons exclusivement) sont jugés pour avoir saccagé un wagon de train de banlieue au retour d’un concert de musique rock quelques mois plus tôt. Le film brisait alors plusieurs tabous, dont ceux de la violence et du désœuvrement d’une jeunesse disposant pourtant d’un confort de vie que n’avait jamais eu les générations précédentes en URSS, et celui de la drogue et de la sexualité avant le mariage, phénomènes invisibilisés par la censure dans les médias de l’époque. Il fut aussitôt un film culte, symbole du changement de ton dans la sphère publique, emblématique de la glasnost, ce slogan parfois confondu avec une libéralisation ou une injonction à la « transparence » des instances du pouvoir en URSS, alors qu’il doit se traduire plutôt comme « le fait de dire les choses à voix haute (glasno) ».

Comment la jeunesse vivait-elle à Pripiat, la ville satellite de la centrale nucléaire de Tchernobyl(1), destinée à devenir la première centrale d’Europe avec ses quatre réacteurs en service, et deux autres en construction à l’époque ? Cette localité de près de 50 000 habitants était située en Ukraine, mais l’écrasante majorité de la population y parlait le russe – la lingua franca de l’empire. Comme dans toutes les villes « nucléaires », c’est-à-dire dédiées au secteur de l’énergie atomique, la vie y était plus confortable que dans le reste du pays.

Une jeunesse militarisée : uniformes, préparation militaire et défilés

À 8 heures commençait la journée d’école. Les élèves avaient l’obligation de porter un uniforme : en 1984, les élèves filles des trois dernières classes (équivalentes au lycée en France) furent autorisées à remplacer la robe par une jupe et un chemisier ou un veston, mais il fallut attendre 1988 pour qu’elles puissent se vêtir d’un pantalon, et encore, dans certaines régions d’URSS seulement. À la différence des garçons, elles devaient découdre, laver, puis repasser et recoudre chaque semaine leurs cols et leurs manchettes, dont la propreté était régulièrement vérifiée, en principe du moins. Quant aux garçons, ils portaient un pantalon et un veston bleu marine dans tout le pays, mais marron en Ukraine, faits dans un tissu proche du denim (celui des jeans), après 1975. Sur l’épaule gauche était cousu un écusson : pour les petites classes, il figurait un manuel de classe ouvert dans un soleil sur fond rouge, et pour les grandes (à partir de 15 ans), un manuel ouvert d’où sortait un soleil, sur fond bleu, avec en son centre un atome. Ainsi était rappelée à chaque adolescent soviétique l’importance de l’énergie nucléaire.

Écussons cousus sur les uniformes scolaires des élèves soviétiques de 7 à 14 ans (à gauche) et de 15 à 18 ans (à droite), entre 1975 et 1991 (sources : Wikipedia)

Une « préparation militaire élémentaire » concernait tous les élèves de 15 à 17 ans, à l’école secondaire ordinaire (la plus prestigieuse) comme dans l’enseignement professionnel et technique. Il s’agissait entre autres de cours de démontage-remontage de fusil d’assaut Kalachnikov (AK-47 et autres variantes), activité qui donnait même lieu à des compétitions entre établissements et, pour les champions et championnes, entre districts et entre régions. D’autres cours portaient sur l’attitude à avoir en cas de guerre nucléaire, chimique ou bactériologique, ce dont témoigne la quantité phénoménale de masques à gaz retrouvée dans les locaux des écoles, collèges et lycées de Pripiat après l’évacuation de la ville le 27 avril 1986, le lendemain de l’explosion du réacteur numéro quatre qui marqua le début de la catastrophe(2).

Les années 1970 et 1980 avaient vu la floraison dans le paysage urbain soviétique de stands de tir à la carabine à air comprimé : Pripiat en comptait dix en 1986, soit autant que de gymnases. En s’inscrivant auprès de l’organisation sociale qui gérait les stands, les élèves de 10 à 13 ans pouvaient même obtenir un brevet (et l’insigne correspondant) de « jeune tireur », établi en 1972 sur la base de celui qui avait existé, de 1932 à 1941, pour les jeunes de 13 à 17 ans.

Le 9 mai 1985, pour la seconde fois après celui de 1965 et près de quarante ans après celui du 24 juin 1945 en présence de Staline et du groupe dirigeant, un grand défilé militaire commémora à Moscou la victoire de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie. D’autres « parades » bien plus modestes eurent lieu alors dans toutes les villes du pays, y compris à Pripiat comme en atteste un cliché photographique posté sur un réseau social russe. L’événement confirmait l’orientation d’un régime qui s’appuyait de plus en plus sur un mythe mémoriel, celui de la Grande guerre patriotique, consistant à occulter l’aide extérieure dont avait bénéficié l’URSS pendant le second conflit mondial, et la responsabilité de Staline dans le coût humain et militaire des défaites de 1941, pour assoir sa légitimité au sein de sa population, tout en masquant les pertes d’une autre guerre en cours, celle d’Afghanistan(3).

Objets, vêtements, produits culturels : le règne des privilèges, du blat et du marché noir

Dans toute l’URSS régnait alors le système du blat, mot qui peut se traduire en français par « piston » mais dont la signification est plus vaste. La politiste Alena Ledeneva le définit comme « un échange de faveurs d’accès dans des conditions de pénuries et de système étatique de privilèges », les « faveurs d’accès » se caractérisant par le fait d’être accordées « aux dépens du public [général] », au profit des besoins d’une ou plusieurs personnes(4). Il s’agissait d’un ensemble de pratiques informelles équivalant à un troc généralisé de biens et de services entre individus de différents milieux professionnels et touchant toutes les strates sociales. On mobilisait son réseau personnel à de multiples occasions, par exemple pour acheter :

- de la bière de meilleure qualité que celle vendue en kiosque, ou de l’alcool fort : vodka ou cognac (une denrée rare, en ces temps de quasi-prohibition déclenchée par les mesures anti-alcoolisme de 1985) ;

- un disque vinyle ou une cassette audio pirate (magnitizdat) d’un groupe de rock étranger ou soviétique, comme dans une scène du film Leto (L’Été) de Kirill Serebrennikov (2018), qui raconte les débuts du groupe de rock Kino à Leningrad ;

- voire, quand on en avait les moyens, un magnétoscope – lecteur de cassettes vidéo – ou un walkman, ce « baladeur » musical lecteur de cassettes audio inventé par Sony en 1979, ancêtre lointain du smartphone pour cette fonction.

On pouvait s’acheter ces deux types d’appareil soit lors d’un voyage d’affaires à l’étranger, pour les happy few qui en faisaient (artistes, sportifs et responsables politiques ou économiques de haut niveau), soit dans le cadre de séjours touristiques, plus répandus mais eux aussi réservés aux membres de l’élite. Les marins et les personnels navigants de la compagnie Aeroflot étaient également susceptibles d’avoir accès à ces objets capitalistes convoités.

Mais il existait aussi, à l’intérieur de l’URSS, ou plutôt dans les capitales, à Moscou, à Kiev (Kyiv) et à Leningrad, les magasins beriozki (bouleaux), dans lesquels on ne pouvait payer qu’avec des « certificats » spéciaux, échangeables contre de l’argent étranger (dollars et marks ouest-allemands surtout), qui offraient à l’achat des produits introuvables ailleurs, y compris du caviar et de l’alcool fort (soviétiques mais absents des rayons des magasins ordinaires), ou des appareils électroniques, dont des calculatrices de poche(5). Dans les années 1970 et 1980, ils favorisèrent l’explosion du change clandestin de devises, pratiqué par les valiouttchiki (deviseurs), et de la vente sous le manteau, autrement dit au marché noir, la fartsovka. À partir de 1980, eurent également accès aux beriozki les officiers soviétiques servant en Afghanistan, petit pays enclavé dans le sud de l’Asie centrale que l’URSS avait envahi au prétexte de venir en aide à une révolution « socialiste ». Le terme « Afghans » pour désigner les soldats soviétiques impliqués dans cette opération apparut dans la presse en 1986, et sans doute dans le langage parlé bien avant cette date. Les discours officiels les qualifiaient quant à eux de « combattants internationalistes ». Ironiquement, c’est surtout par les objets que ce caractère international existait : les « Afghans » gradés se procuraient dans les beriozki des jeans de marque italienne, des magnétoscopes, des radiocassettes et des walkmen produits en Occident, qu’ils revendaient ensuite le plus souvent.

Après l’accident du 26 avril 1986, une autre catégorie de la population active soviétique allait pouvoir accéder à ces privilèges, mais à un prix élevé pour sa santé : les personnes participant à la « liquidation des conséquences » de la catastrophe nucléaire, dorénavant appelés « liquidateurs » (au masculin, même si une petite minorité de femmes en faisait partie)(6). Mais ceci est une autre histoire.

Notes :

(1) Ici est employé le nom « Tchernobyl », translittéré du russe, alors qu'en ukrainien on l'écrit et le prononce « Tchornobyl ».

(2) Voir par exemple Laurent Michelot, Tchernobyl. Visite post-apocalyptique, Paris, Le Chêne, 2020, pp. 44-46.

(3) Voir Amir Weiner, Making sense of war the Second World War and the fate of the Bolshevik Revolution, Princeton, N.J., Chichester, Princeton University Press, 2002.

(4) Alena V. Ledeneva (dir.), Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 37.

(5) Anna Ivanova, « Magaziny ‘Beriozka’ : Paradoksy potreblenia v pozdnem SSSR », Moscou, Novoe Literatournoe Obozrenie, 2017.

(6) Voir par exemple l’entretien avec Natalia Manzurova dans la revue en ligne Mouvements, « De Maïak à Tchernobyl, la ‘guerre’ radioactive : une liquidatrice témoigne », 2016.

* Laurent Coumel est maître de conférences à l’Inalco, rattaché au Centre de recherche Europes-Eurasie (CREE) de l’Inalco et auteur de 24 heures de la vie à Tchernobyl (PUF, Paris, 2024, 195 p).

Lien vers la version anglaise de l’article.

Pour citer cet article : Laurent COUMEL (2024), « Être jeune en 1986 à Pripiat, ville-satellite de la centrale nucléaire de Tchernobyl », Regard sur l'Est, 22 avril.