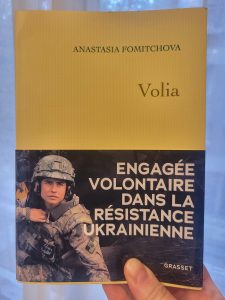

Anastasia Fomitchova est l’auteure du très remarqué Volia. Cette jeune docteure en science politique, Franco-Ukrainienne que rien ne prédestinait à la guerre, y raconte son expérience d’infirmière de combat sur le front. Désormais engagée en soutien au processus d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, elle revient sur l’incroyable résilience de la société ukrainienne, sur le soutien perfectible des alliés occidentaux et sur la marche des réformes en temps de guerre.

La chercheuse franco-ukrainienne Anastasia Fomitchova n’en était pas à sa première expérience : dès 2017, âgée de 23 ans, elle avait fait le choix de s’engager dans le Donbass en tant qu’infirmière de combat, chargée des premiers secours. Juste après le 24 février 2022 et l’invasion d’ampleur de l’Ukraine par la Russie, elle a suspendu son doctorat et pris la décision de rejoindre de nouveau son Ukraine natale en tant que « médic », participant à la défense de Kyiv, du front Est et à la contre-offensive de Kherson. Dans son ouvrage paru récemment, elle revient sur cette expérience, mêlant récit personnel et réflexions sur la résilience ukrainienne, cette Volia qu’elle définit comme la « force nourrie de l’amour que nous portons à notre pays, à notre liberté », face à une Russie qui continue de s’interroger sur les fondements de sa propre identité.

La chercheuse franco-ukrainienne Anastasia Fomitchova n’en était pas à sa première expérience : dès 2017, âgée de 23 ans, elle avait fait le choix de s’engager dans le Donbass en tant qu’infirmière de combat, chargée des premiers secours. Juste après le 24 février 2022 et l’invasion d’ampleur de l’Ukraine par la Russie, elle a suspendu son doctorat et pris la décision de rejoindre de nouveau son Ukraine natale en tant que « médic », participant à la défense de Kyiv, du front Est et à la contre-offensive de Kherson. Dans son ouvrage paru récemment, elle revient sur cette expérience, mêlant récit personnel et réflexions sur la résilience ukrainienne, cette Volia qu’elle définit comme la « force nourrie de l’amour que nous portons à notre pays, à notre liberté », face à une Russie qui continue de s’interroger sur les fondements de sa propre identité.

Anastasia Fomitchova a bien voulu répondre aux questions de Regard sur l’Est.

Vous racontez dans votre ouvrage vos engagements successifs de 2017 et 2022, la rupture qu’implique ce choix personnel, la peur que vous avez pu ressentir mais également la nécessité d’aller sur le front… Comment évaluez-vous aujourd’hui la capacité de la société ukrainienne à tenir dans la durée, alors que la Russie impose sciemment une guerre d’attrition ?

Anastasia Fomitchova : Pour bien comprendre la capacité de la société ukrainienne à tenir sur le long terme, il faut revenir aux racines de l’organisation de la mobilisation armée en 2014. Après la chute du régime de Viktor Ianoukovitch, dans un contexte marqué par deux décennies de coupes budgétaires, de vente des stocks d’armement présents sur le sol ukrainien, et d’une absence manifeste de volonté des élites politiques et économiques d’investir dans le secteur de la défense, ce sont les citoyens ordinaires qui ont pris en charge l’organisation de celle-ci. En 2022 comme en 2014, c’est la société civile qui s’est engagée dans les rangs de l’armée. La résistance à l’invasion repose donc avant tout sur ces liens sociaux extrêmement forts entre l’armée et la société.

Il faut rappeler que la guerre est très coûteuse pour la société ukrainienne, qui s’apprête à entrer dans un quatrième hiver de guerre et, en février 2026, dans la cinquième année de conflit total. Toutes les familles ukrainiennes comptent au moins un proche qui a rejoint l’armée, qui a été blessé ou tué sur le front, ou dans un bombardement à l’arrière. Cela crée un engagement moral très fort dans le refus de céder face à l’agression russe. La Russie cible en priorité les infrastructures énergétiques et n’hésite pas à viser d’autres infrastructures civiles – écoles, supermarchés, hôpitaux, églises – en parfaite violation du droit international humanitaire, dans le but de « casser le moral » de la population et de frapper l’effort de guerre. Mais cette stratégie de terreur produit l’effet inverse. La société ukrainienne a développé une résilience remarquable : les services publics fonctionnent, les ingénieurs réparent les destructions causées par les frappes nocturnes, et les municipalités ont mis en place des « points d’invincibilité » permettant de se chauffer et de recharger les appareils électroniques pendant les coupures. Ainsi, du point de vue de la société civile, continuer à vivre dans les villes malgré les attaques massives, les coupures d’eau et d’électricité, et faire tourner l’économie constitue une forme de résistance à la volonté russe de détruire le pays.

Du point de vue militaire, la situation n’est plus la même qu’en 2022. Le développement du secteur de la défense – l’Ukraine disposant aujourd’hui de la capacité de produire des drones en grande quantité et ses propres missiles à longue portée pour frapper des cibles militaires en Russie, comme des centres logistiques, des entrepôts d’armes ou des raffineries alimentant les forces armées russes – a permis de venir rééquilibrer le rapport de force sur le terrain. Il faut rappeler que, depuis 2022, l’armée russe n’a progressé que d’environ 1 % sur le territoire ukrainien, par rapport aux zones conquises avant et au cours de l’année 2022. Ainsi, sur le front comme à l’arrière, les Ukrainiens ont développé une capacité à tenir face à l’agression russe non seulement d’un point de vue militaire, mais aussi par une cohésion sociale et morale. Dans un contexte où la Russie mise sur l’usure, la société ukrainienne continue de résister pour assurer l’existence de l’Etat ukrainien.

Anastasia Fomitchova (© JF PAGA).

Vous dénoncez dans votre livre le décalage entre les atermoiements des alliés de l’Ukraine et l’urgence de la situation sur le terrain : au-delà de la problématique quotidienne de la livraison d’armes, de quels leviers disposent à votre avis les pays européens, aujourd’hui, pour contraindre V. Poutine à entamer des négociations sincères ?

La temporalité de la prise de décision des pays européens n’est pas celle de la guerre sur le terrain. En refusant de réagir en 2014 et en se fixant des lignes rouges, l’Europe s’est placée en position de faiblesse. Dès 2022, les retenues dans les livraisons d’armes ont reflété un manque de volonté politique, offrant à la Russie un avantage stratégique face à des pays européens qui, par crainte d’escalade, se sont longtemps limités à la fourniture d’armes défensives. Cette prudence excessive, parfaitement comprise et exploitée par Moscou, lui a permis de poursuivre ses offensives.

Depuis 2014, et a fortiori depuis 2022, les pays occidentaux ont refusé de rentrer dans une logique de confrontation avec la Russie en raison du chantage exercé quant à l’utilisation de l’arme nucléaire. Déjà en 2014, Vladimir Poutine se déclarait prêt à utiliser des armes nucléaires en cas d’intervention des pays occidentaux pendant les opérations russes en Crimée ; en 2015, les accords de Minsk ont permis de geler le conflit à l’est de l’Ukraine, mais n'abordaient pas la question de la réintégration de la péninsule. Ce refus de se positionner autrement que par une politique de compromis à l’égard de Moscou a préparé le terrain pour l’invasion à grande échelle de février 2022.

Il est pourtant essentiel de rappeler que la Russie ne comprend que le rapport de force. Malgré des initiatives politiques, la question de l’envoi de troupes en Ukraine fait encore aujourd’hui l’objet de dissensions parmi les pays alliés de l’Ukraine. En l’absence d’engagement direct sur le terrain, hormis la promesse de l’envoi de troupes de réassurance envisagé à la suite d’un cessez-le-feu, les pays occidentaux disposent néanmoins dès aujourd’hui de leviers concrets : renforcer immédiatement la défense aérienne des villes ukrainiennes ; relancer la production et la livraison d’armes stratégiques, notamment de missiles à longue portée ; investir massivement dans le secteur de la défense ukrainien ; améliorer la mise en œuvre, le contrôle et la coordination des sanctions visant les secteurs-clés de l’économie russe. Un autre levier décisif concerne la saisie des avoirs gelés russes sous forme de garantie pour un prêt de réparation, qui pourrait servir à accroître les capacités de défense de l’armée ukrainienne, tout en envoyant un signal fort à Moscou. Force est de constater qu’aujourd’hui la Russie se refuse encore à un cessez-le-feu, et que ce sont avant tout les frappes ciblées sur le territoire russe qui permettent de rééquilibrer la situation militaire sur le terrain. En d’autres termes, il n’y a aucun autre moyen de contraindre Vladimir Poutine à s’engager dans un processus de négociation réel que d’accentuer la pression économique sur la Russie et de placer militairement l’Ukraine en position de force. Hormis sur des accords d’échanges de prisonniers, aucun effort diplomatique lancé depuis janvier 2025 n’a abouti.

Vous écrivez que cette guerre permettra à l’Ukraine de sortir des anciens schémas de corruption et de poser les fondations d’une nouvelle ère. Mais vous évoquez aussi les pertes démographiques depuis 2014 et le fait que l’Ukraine a perdu ses « éléments les plus brillants sur le front ». Comment voyez-vous l’avenir de ce pays meurtri ? Vous vivez désormais à Kyiv et êtes engagée dans des projets liés au processus d’intégration de l’Ukraine à l’Union européenne : quel avenir européen envisagez-vous pour l’Ukraine et à quel horizon ?

S’il demeure difficile de se projeter sur la question de l’adhésion, celle-ci étant également liée à la capacité de l’UE à surmonter des blocages internes, l’entrée de l’Ukraine dans ce processus a incontestablement accéléré la mise en œuvre de certaines réformes. En juin 2022, l’octroi du statut de pays candidat à l’UE a conduit la Commission européenne à définir une série de critères préalables à l’ouverture des négociations. Ces recommandations portaient notamment sur une réforme en profondeur du système judiciaire, le renforcement de la lutte anticorruption – en particulier à haut niveau –, la « désoligarchisation » du système et l’adaptation des cadres législatifs aux normes européennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de régulation des médias et de protection des minorités nationales.

Plusieurs avancées notables sont à souligner en la matière. Sur le plan législatif, l’Ukraine a franchi une étape majeure en septembre 2025, en achevant un processus d’évaluation de la conformité de sa législation aux normes européennes, entamé en juillet 2024 dans le cadre des négociations d’adhésion. Dans le domaine de la lutte anticorruption, la guerre totale et la pression des partenaires occidentaux ont permis de relancer certaines réformes restées en suspens depuis 2019, et de limiter l’influence des oligarques sur la scène politique.

En effet, depuis le milieu des années 1990, l’Ukraine souffrait d’une corruption systémique nourrie par un système oligarchique solidement ancré, avec des hommes d’affaires qui utilisaient les institutions pour protéger et accroître leur capital économique. Avant 2022, de nombreuses réformes avaient ainsi été bloquées par des acteurs politiques agissant au service de leurs intérêts privés. Dans le contexte de la guerre totale, parallèlement au renforcement des institutions, le pouvoir politique a engagé une vaste campagne de « désoligarchisation », modifiant en profondeur le rapport de force avec ces acteurs économiques : certains ont été arrêtés, d’autres ont quitté le pays, et tous ont vu leur capital économique considérablement réduit, notamment du fait de la destruction ou de la perte de contrôle de nombreuses infrastructures industrielles.

Enfin, au-delà de la pression des partenaires occidentaux, il convient également de souligner le rôle central que joue la société civile dans ces évolutions. L’été dernier, une tentative du pouvoir exécutif de restreindre l’indépendance de deux institutions clés – le Bureau national anticorruption (NABU) et le Parquet anticorruption (SAPO) – a suscité une vive réaction de la société civile qui a amené le pouvoir à revenir sur sa décision. Cette mobilisation a illustré le rôle central que cette société civile continue d’occuper, conjuguée à celle des acteurs internationaux, dans la poursuite et la consolidation des réformes liées au processus d’intégration européenne. En somme, malgré le contexte de guerre et des tentatives de blocage, l’Ukraine a su maintenir une dynamique de transformation de ses institutions dans le contexte de l’intégration européenne. Le succès de cette entreprise repose donc désormais sur le maintien d’un équilibre entre la volonté politique, la pression internationale et la capacité de la société civile à veiller au respect de l’indépendance et de l’intégrité des institutions.

Lien vers la version anglaise de l'article.

Pour citer cet article : Céline BAYOU (2025), « Ukraine : ‘Il est essentiel de rappeler que la Russie ne comprend que le rapport de force’ – Entretien avec Anastasia Fomitchova », Regard sur l'Est, 3 novembre.